むし歯

むし歯の原因と予防 一覧へ戻る

Causes and Prevention of Tooth Decay

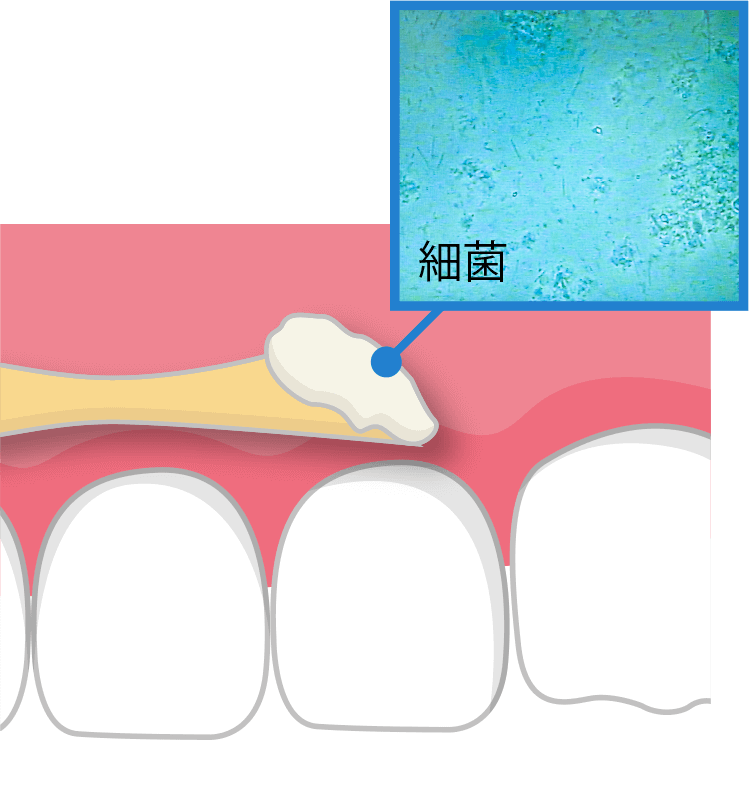

むし歯の原因

食後しばらくしてから、歯の表面を爪でこすると白いものがとれてきます。たいていの人はこれを「食べカス」だと思い込んでいますが、実は細菌とその排出物の塊なのです。一般には歯垢(しこう)、専門ではプラークと呼んでいます。爪の先にとれる歯垢(1mg)の中に、約2~3億匹くらいの細菌がひしめいています。この細菌の中に、糖類を食べて酸を出すミュータンス菌(むし歯菌)がいます。歯と歯の間、かみ合わせの溝や歯と歯ぐき(歯肉)の境目にたまったプラークの中にこの酸が徐々にたまり、この酸によって歯の表面が溶かされて穴があくのがむし歯です。

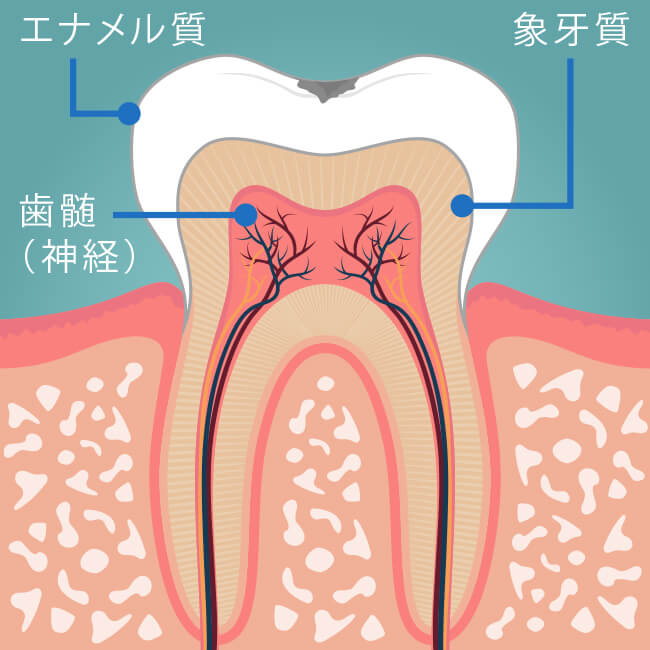

むし歯の進行

むし歯は、むし歯菌(ミュータンス菌)が作り出した酸によって、エナメル質を溶かしてしまうことから始まります。その後エナメル質よりも軟らかい象牙質を溶かし、むし歯は歯髄へと進行します。この頃になると歯が痛み出します。また、象牙質や歯髄はエナメル質よりも軟らかいので、どんどん溶けていきます。

01

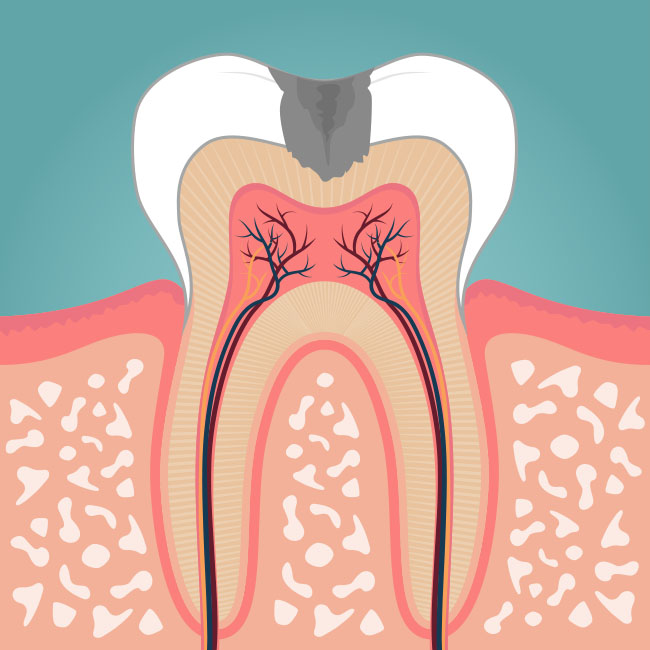

C1(う蝕第1度)

歯の表面をおおっているエナメル質が脱灰(歯が溶ける)している状態です。痛みはあまり感じませんが、歯の表面が 白くにごっていたり、茶色などに着色してザラついていたりします。

02

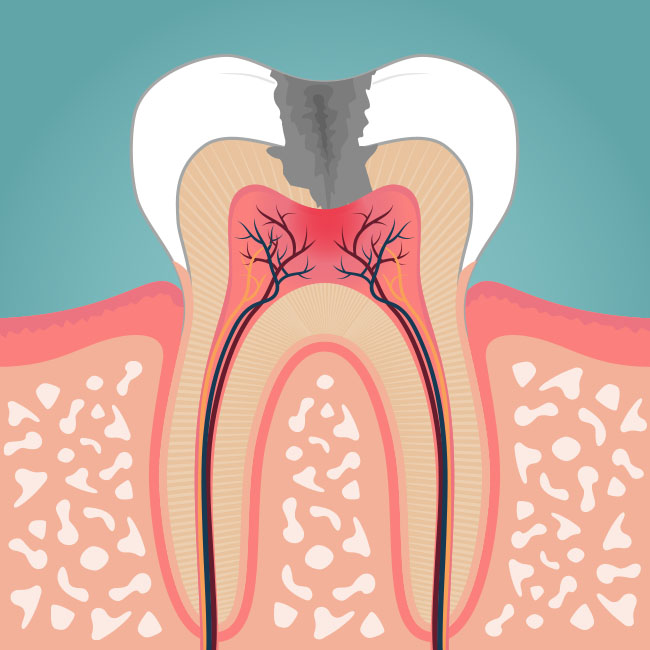

C2(う蝕第2度)

象牙質の層にまで進んで穴があいている中等度のむし歯です。冷たいものを食べたり飲んだりすると歯がしみます。

03

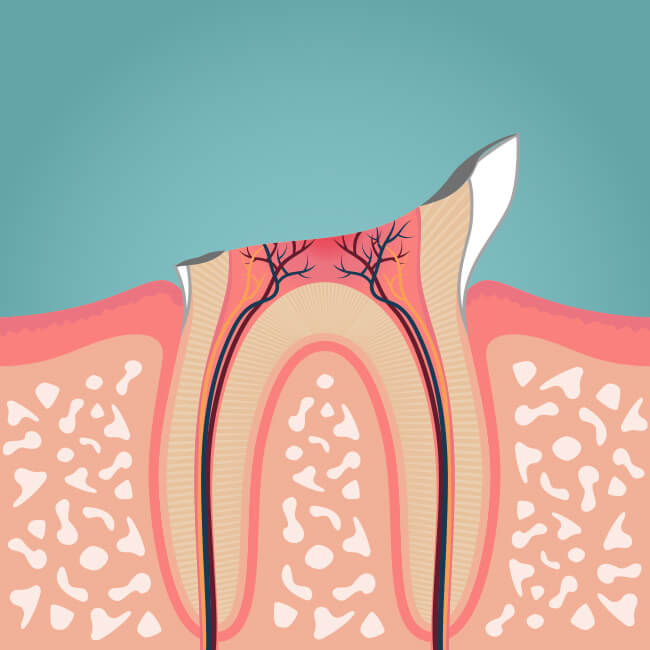

C3(う蝕第3度)

むし歯が大きな穴になって象牙質の全てに及び、歯髄(神経)まで達した深在性う蝕です。炎症を起こしたりすると、とても激しい痛みを伴います。

04

C4(う蝕第4度)

歯がくずれて根っこだけが残ってしまった状態です。このままにしておくと歯髄(歯の神経)が侵され、顎の骨まで炎症が広がります。

むし歯から歯を守る3つの方法

むし歯はむし歯菌、歯の質、糖類の3つの要因が悪い条件で重なったときに発生します。これらを上手にコントロールできれば、むし歯を予防することができます。

01

プラークコントロール

ブラッシングと歯間清掃(フロスや歯間ブラシ)によりむし歯菌の数を減らす。02

歯の質の強化

フッ素を応用して、歯の質を強くする。03

シュガーコントロール

むし歯菌のえさとなる砂糖の摂り方に注意する。