むし歯

唾液の作用 一覧へ戻る

Effect of Saliva

唾液の威力

私たちのお口の中は、唾液で常に保たれています。唾液は99.5%が水分です。

唾液のpH(ペーハー)は平均6.8(中性に近い弱酸性)ですが、唾液の量が多いほどpHは高くなります。

唾液の分泌量は1日1.0~1.5Lですが、安静時では1時間当り平均19mLであるのに対して、睡眠時には1時間当り平均2mLと少なくなります。

つまり睡眠時は唾液の役割が期待できません。

唾液の働き

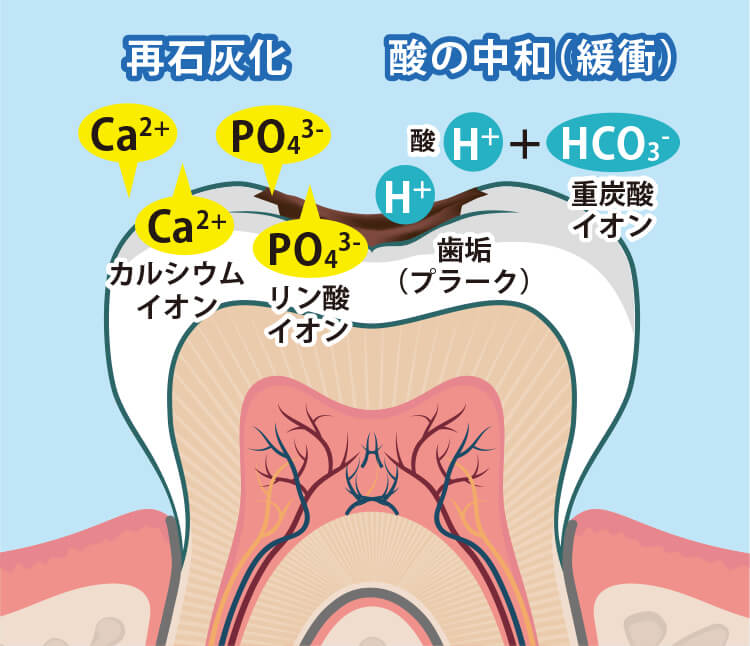

図1 再石灰化と緩衝作用

01

浄化作用

食べかすなどを洗い流す。02

殺菌作用

プラーク(歯垢)の発生を抑える。03

保護作用

歯に被膜をつくる。04

再石灰化作用

一度溶けた歯の成分の再沈着をはかる(図1)。05

希釈作用

歯の表面の酸をうすめる。06

緩衝作用

pHを元の状態に保とうとする(図1)。

唾液と食事とむし歯の関係は?

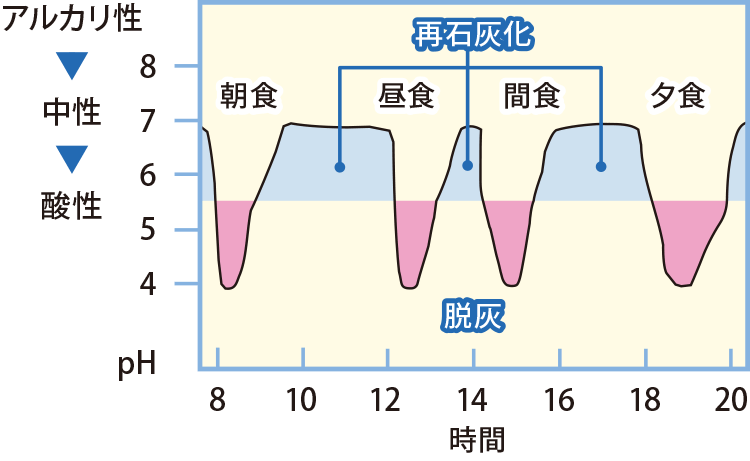

図2のように、食事をするたびにお口の中のpHは酸性になり、歯の成分が溶け出します。しかし、唾液の作用により約40分間でpHは元に戻り(緩衝作用)、歯の成分も元に戻ります(再石灰化作用)。

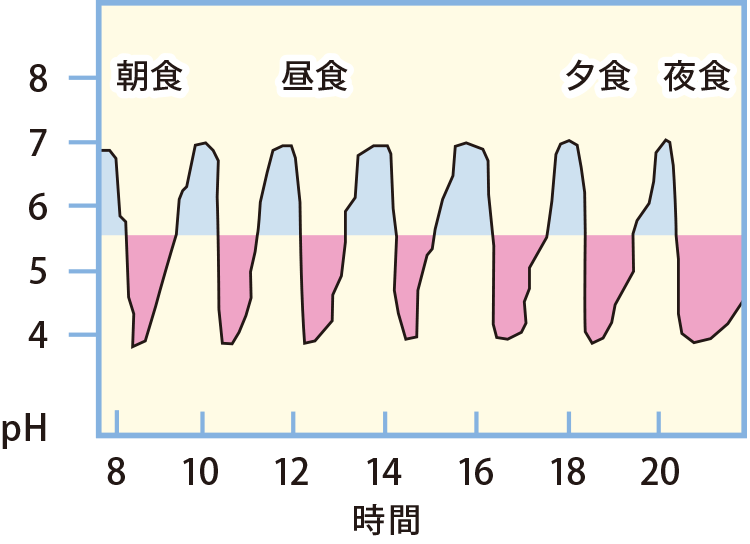

ところが食事の回数や間食の多い人では、図3のようにpHが戻る前に、または戻ってもすぐに飲食をしてしまうので、お口の中は酸性状態が長くなり、むし歯になりやすくなります。食事や間食を制限し(シュガーコントロール)、時間をきちんと決めると良いでしょう。

唾液の量を増やすには、よく噛むことです。また、唾液の働きをより効果的に引き出すためにもブラッシングは必ず行いましょう。

図2 口腔内pHの変動パターン <熊谷らより引用改変>

図3 間食が多い場合 <熊谷らより引用改変>